Kulturveränderung: Zum Scheitern verurteilt?

Immer wieder hört und liest man von gescheiterten Kulturveränderungsprojekten. Betrachtet man solche Projekte genauer, dann lässt sich ein Set von "Scheiter-Rezepten" identifizieren. Auf der Basis langjähriger praktischer Erfahrung in der Begleitung solcher Vorhaben möchte Stephan Kasperczyk in diesem Artikel einige klassische Stolperfallen im Prozess des Kulturwandels aufzeigen und Hinweise geben, wie diese vermieden und solche Veränderungsprozesse in der Praxis erfolgreich gestaltet werden können.

Stephan Kasperczyk

Kultur: Eine Definition

Jenseits aller akademischen Begrifflichkeit kann Kultur bezeichnet werden als „Software of the mind“ (Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010), als Summe aller gemeinsamen und selbstverständlichen Annahmen über die Wirklichkeit, die Organisation, das soziale Leben.

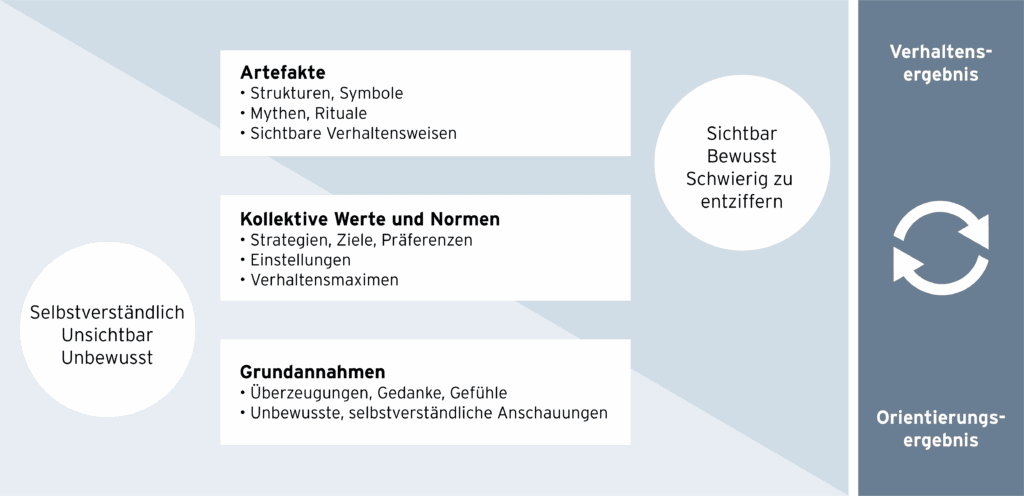

Ed Schein (1985) veranschaulicht mit seinem bekannten Eisberg- oder Schichtenmodell, dass es in jeder Kultur Bereiche gibt, die den Kulturmitgliedern nicht direkt bewusst sind: Die nach außen sichtbaren Elemente werden nach diesem Modell durch die unter der Wasseroberfläche liegenden Elemente beeinflusst. Diese entscheiden darüber, wie die Organisationsmitglieder mit Problemen und Herausforderungen umgehen. Dabei handelt es sich vor allem um Werte wie Offenheit, Transparenz, Vertrauen, Respekt und den daraus abgeleiteten Verhaltensweisen wie Mut, Selbstorganisation, Freiwilligkeit und Selbstverantwortung.

Im Berufs- und Organisationskontext entsteht Kultur als Arbeitskultur durch Anpassung an den gegebenen Lebensraum und ändert sich nur, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern.

Abb. 1: Unternehmenskulturen als zwei gleichzeitig wirkende Systeme (©Stephan Kasperczyk)

Unternehmenskulturen sind wie zwei gleichzeitig wirkende Systeme:

Als Verhaltensergebnis ist die Unternehmenskultur ein Output, der als Resultat des täglichen Handelns der Mitarbeitenden entsteht und eine Ansammlung von geteilten Normen und Wertvorstellungen beinhaltet.

Als Orientierungssystem entspricht die Unternehmenskultur einem Input, welcher das Verhalten der Mitarbeitenden durch gemeinsame Grundeinstellungen und Überzeugungen beeinflusst und prägt.

Zusätzliche Komplexität entsteht in unserer heutigen hochvernetzten Arbeitswelt insofern, als unterschiedliche nationale, gendertypische und andere Kulturperspektiven mitgedacht werden müssen. Hierdurch erweisen sich intendierte Kulturveränderungsprozesse in der Praxis immer wieder als äußerst schwierig und langwierig, häufig erfüllen sie nicht die in sie gesetzten Erwartungen.

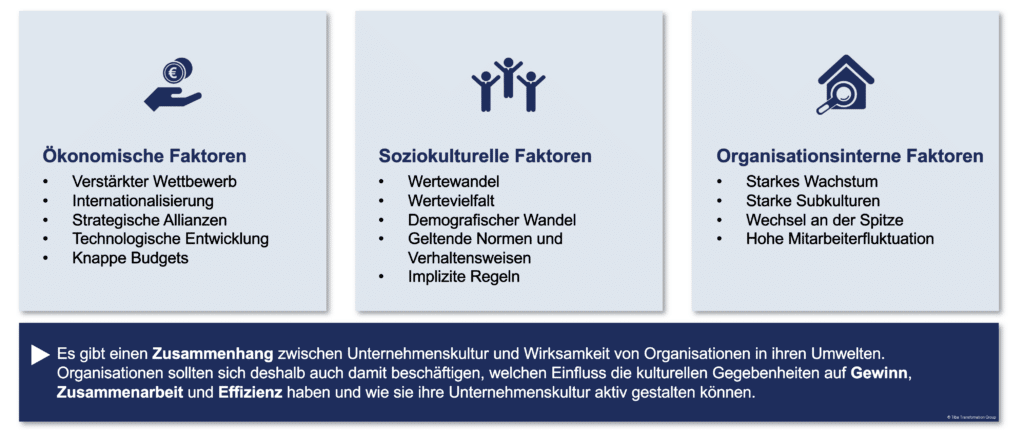

Abb. 2: Warum findet Kulturwandel statt? (©Stephan Kasperczyk)

Auslöser des Kulturwandels

Zunächst macht es Sinn, sich kurz mit den Auslösern von Kulturprozessen zu beschäftigen. Diese Auslöser bedingen die Art und Weise des Prozesses und erfordern eine jeweils angepasste Architektur und ein angemessenes Design, es macht einen großen Unterschied, ob etwa der Demographische Wandel die Veränderung auslöst oder veränderte Technologie eine Neuorientierung erforderlich macht.

Dabei ist es Aufgabe der begleitenden Führungskraft, durch die Gestaltung der Rahmenbedingungen die Entwicklung der gewünschten und zielführenden Arbeitskultur zu ermöglichen und zu fördern. Führungskräfte sollten sich mit der Frage des kulturellen Wandels beschäftigen sollten, schließlich sind sie es, die am Ende des Tages die Verantwortung für den Unternehmenserfolg tragen und daran gemessen werden.

Ein Ding der Unmöglichkeit: Was beim Kulturwandel immer wieder schiefläuft

Sarkastisch betrachtet Winfried Berner die Durchführung von Kulturentwicklungsprozessen als „Management Voodoo“ und bezeichnet den dahinterliegenden Denkansatz als „Regenmacher-Syndrom“.

Geisterbeschwörung im Management:

- Mit wohlklingenden Worten die Zukunft beschreiben - Vision, Leitbilder, Führungsgrundsätze

- Rituelle Tänze aufführen - Workshops Tagungen, Mitarbeiterversammlungen

- Symbolische Opfergaben - Hochglanzbroschüren, Erinnerungskärtchen, Kaffeetassen

…und dann erwarten wir geduldig das Eintreten der neuen Kultur (Berner, 2015)!

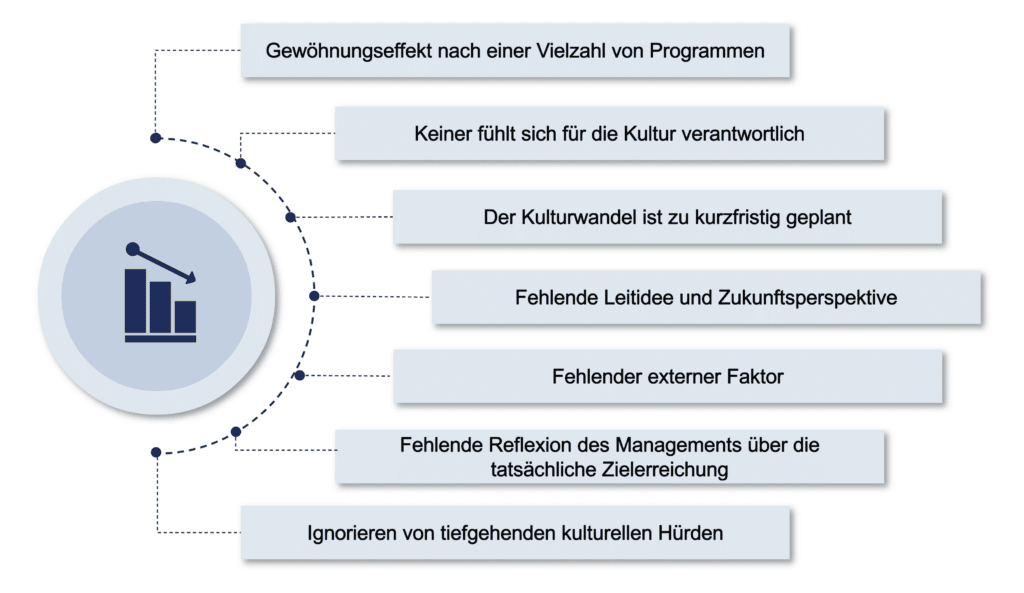

Abb. 3: Die wichtigsten Scheiter-Rezepte (©Stephan Kasperczyk)

Umfassende Veränderungsprozesse verlaufen eben nicht so, wie Berater:innen das in ihren Modellen gerne benennen, sondern folgen immer der in der Organisation vorherrschenden Logik und eingeschrieben Kultur. Sie müssen daher grundsätzlich auf die Organisation zugeschnitten werden. Überdies können in der Praxis bei der Beobachtung solcher Prozesse eine Reihe von typischen Fehlern beobachtet werden. Diese wichtigen Scheiter-Rezepte zeigt Abbildung 3.

Im Folgenden sollen diese erläutert und Auswege aufgezeigt werden:

Gewöhnungseffekt

In den meisten Unternehmen jagt ein „Veränderungsprojekt“ das nächste. Mal wird die EDV neu ausgerichtet, ein anderes Mal eine Führungs-Ebene wegrationalisiert, eine neue Fehler-Kultur eingeführt, usw.. Dabei folgt ein Management-Mythos dem anderen. Häufig konterkarieren die Ziele des Projektes B zu allem Überfluss die Ziele des Projektes A. Der Organisation bleibt keine Zeit, sich auf die Kulturveränderung einzustellen.

Wirkpause – der aus der Rhetorik stammende Begriff beschreibt gut, was den Organisationen hier fehlt. Abhilfe kann nur geschaffen werden, wenn die Veränderungsprojekte priorisiert, diese weitestgehend sequenziell bearbeitet und der Organisation und ihren Mitgliedern ausreichend Zeit und Unterstützung gewährt werden, um sich an das Neue zu gewöhnen

Verantwortungs-Erosion

Veränderungsprojekte sind grundsätzlich eine Provokation für die bestehende Linienorganisation. Deren Führungskräfte müssen erleben, dass wichtige Entscheidungen in Projekten getroffen werden, die quer zur klassischen Linienorganisation angelegt sind. Gestaltungsspielräume ändern sich und bisherige erprobte und eingespielte Führungsstrukturen lösen sich auf. Das implizite und explizite Sozialgefüge der Organisation wird durcheinandergewirbelt, was immer wieder als Machtverlust erlebt wird. Verzögerung von Entscheidungsprozessen, die Ausgrenzung relevanter Mitspieler und die Einbeziehung von für die Entscheidungen irrelevanten Personen sind die Folgen der Verantwortungs-Erosion und wirken hemmend auf Projektfortschritt und -erfolg.

In Zeiten der Kulturveränderung müsste der vorhandenen Unsicherheit durch Klarheit von Strukturen und zu erwartenden Abläufen entgegengewirkt werden, um den Mitarbeitenden Halt und Orientierung zu bieten und Verantwortungsbereiche klar zuzuweisen.

Kurzfristigkeit

Umfassende Kulturentwicklungsprojekte müssen gut überlegt und vorbereitet werden. Kurzfristig angesetzte Veränderungsprojekte ohne klare Einordnung in den Strategie-Prozess der Organisation binden Ressourcen aller Art und sorgen so für eine permanente Überlastung der Organisation. Da Kulturveränderung Zeit braucht, scheitern diese Vorhaben häufig. Mitarbeiter eines namhaften deutschen Telekommunikationsunternehmens wurden 20 Jahre nach der ersten Unternehmensfusion (zwischenzeitlich hatte die dritte Fusion mit Namensänderung stattgefunden) gefragt, wo sie denn arbeiten. Es wurde immer noch der erste, seit 20 Jahren nicht mehr existente Unternehmensname genannt. Dies ist ein Beleg dafür, wie lange es bei manchen Veränderungsprozessen braucht, bis diese in den Köpfen der Mitarbeitenden ankommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Kulturveränderungsprojekte ca. 5 Jahre Wirkungszeit benötigen, bis die Veränderungen greifen und die neue Kultur sichtbar und erlebbar wird.

Fehlende Leitidee und Zukunftsperspektive

Veränderungen gelingen leichter, wenn ein klares Bild der Zukunft entwickelt wird. Dieses muss in der Sprache der Mitarbeitenden formuliert und verständlich sein und in eingebettet in eine gute Change-Story[1] eingebettet werden. Diese muss unbedingt auch die potenziellen Nachteile thematisieren und vor allem deutlich machen, mit welchen Schmerzen auf der sicher stattfindenden Rüttelstrecke während der Kulturveränderung zu rechnen ist. Es nützt nichts, wenn Leitidee der Kulturveränderung und Zukunftsperspektive nur auf schönen Folien im typischen „Beratersprech“ beschrieben werden.

Fehlende externe Faktoren

Mit großer Euphorie starten Initiativen, um dann nach einiger Zeit einzuschlafen. Es fehlt am Durchhaltevermögen, an der nötigen Energie, die Kulturveränderung zu stabilisieren und dauerhaft zu verankern. Kommt es dabei zu Überlastungen in der Organisation, dann werden diejenigen Initiativen aufgegeben, die nicht durch externe Faktoren wie Marktdruck oder gesetzliche Auflagen quasi Muss-Projekte sind. Es scheint für die Priorisierung daher wichtig, auch auf eine ausreichende Verknüpfung der Projektziele mit externen Faktoren zu achten.

Fehlende Reflexion

Der Umgang mit der Unsicherheit in Veränderungsinitiativen erfordert einerseits eine Vision mit klarem, für alle verständlichen Sinn. Andererseits sind aber auch kurzfristige Anpassungen an die sich ändernden Gegebenheiten in der Organisation selbst oder in der Außenwelt ein wichtiger Erfolgsfaktor. Daher bedienen sich immer mehr Veränderungsprojekte agiler Vorgehensweisen wie Design Process Thinking oder Scrum zur Steuerung. Regelmäßige Reflexion über die Ziele und den sozialen Prozess müssen etabliert werden, um das Navigieren beim Driften zu ermöglichen. Leider fallen diese notwendigen Reflexionsschleifen häufig dem Zeitdruck zum Opfer oder werden halbherzig abgearbeitet.

Reflexionsschleifen müssen, auch wenn sie aufwändig sind, Teil der Prozessarchitektur sein und mit Engagement durchgeführt werden, um den Prozess in der Spur zu halten und gleichzeitig die Selbstbeobachtungskompetenz der Organisation zu unterstützen.

Ignorieren kultureller Hürden

Last but not least werden in der Organisation oder ihrem Umfeld bestehende kulturelle Hürden ausgeblendet oder in Architektur und Design nicht ausreichend berücksichtigt. Dabei kann es sich um interkulturelle Hürden handeln (Umgang mit Macht und Hierarchie, Unsicherheitsabsorption etc.), aber auch Hürden innerhalb der Organisation können Prozesse massiv ausbremsen: Eine Organisation, in welcher noch nie Workshops durchgeführt wurden, Kritik am Management und an Prozessen bisher Tabu war und in der ein patriarchalischer Führungsstil mit Fehlervertuschungskultur jahrelang geübte Praxis ist, kann in einem Veränderungsprojekt nicht in Workshop-Serien zur Schwächen-Identifizierung gejagt werden. In der Prozess-Architektur muss ausreichend Zeit eingeplant werden, um die Organisation langsam an workshop-orientiertes Arbeiten heranzuführen. Es müssen Lernräume (physikalisch und zeitlich) bereitgestellt werden, in welchen beispielsweise Prozessfehler identifiziert une Lösungsansätze erarbeitet werden. Mit der erfolgreichen Implementierung kleiner Schritte kann dann Vertrauen entstehen, welches Voraussetzung dafür ist, kulturelle Hürden zu überwinden.

Kultur-Entwicklung: Was Sie in der Praxis beachten sollten...

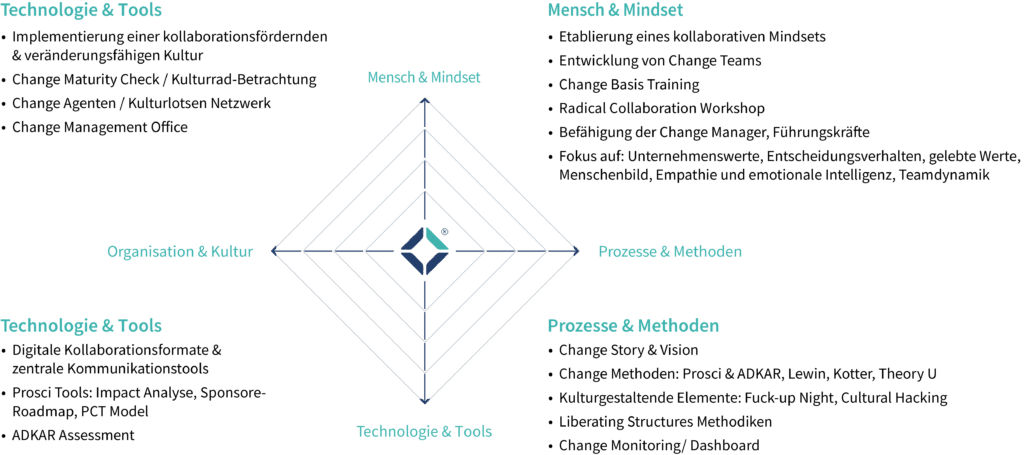

Ein Modell, welches für Veränderungsprojekte relevante Ansätze und Themen beschreibt, ist das Tiba 4-Achsen-Modell. Diese hat bereits bei der Einführung und Optimierung von Projektmanagement in zahlreichen Projekten Orientierung und Unterstützung gegeben und kann auch bei Veränderungs- und Kulturentwicklungsprojekten umfassend unterstützen.

Die Achsen repräsentieren 4 relevante Themen-Felder, die es jeweils in unterschiedlicher und an das Projekt angepasster Art und Weise zu bearbeiten gilt. Organisation & Kultur beschreiben den Rahmen, den es zu etablieren gilt. Aufbau und Ablauforganisation des Projektes müssen ebenso definiert sein wie die Arbeitskultur, die nötig ist, um die strategischen Business-Ziele zu erreichen. Daraus wird dann die Führungskultur abgeleitet, die benötigt wird, damit sich die Arbeitskultur etablieren kann. Qualifikation und Zusammenarbeit, Vertrauensbildung und Teamentwicklung werden in den Aktivitäten rund um das Thema Mensch & Mindset verortet. Geeignete Prozesse und zugehörige Methoden zu etablieren einerseits für die Kulturveränderung selbst, andererseits für die kooperative Steuerung des Prozesses lassen sich unter dem Schwerpunkt Prozesse & Methoden zusammenfassen. Technologien & Tools wie digitale Austauschformate, Kanban-Boards, Websites, Blogs und ähnliches bilden die notwendige technische Infrastruktur ab.

Fazit

Kulturveränderungsprojekte können als unmögliche Unterfangen klassifiziert werden, weil sich Organisationen und Menschen nicht auf Knopfdruck verändern lassen.

Setzt man sich mit den typischen Problemen solcher Prozesse auseinander und legt ausreichend Priorität auf umfassende Beschäftigung mit dem Prozess der Kulturveränderung im Vorfeld sowie auf eine gute, umfassende Planung der notwendigen Interventionen lässt sich die Erfolgswahrscheinlichkeit jedoch deutlich steigern. Das Aufzeigen der Stolperfallen und Hinweise zur Gestaltung entlang des Tiba-Achsenkreuzes sollen dem Lesenden erste Impulse und Hinweise geben.

Literatur

- Berner, Winfried (2015). Change!: 20 Fallstudien zu Sanierung, Turnaround, Prozessoptimierung, Reorganisation und Kulturveränderung (Systemisches Management), Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart.

- Berner, W. (2012). Culture Change – Unternehmenskultur als Wettbewerbsvorteil, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart.

- Heitger, B.; Doujak, A. (2014). Harte Schnitte Neues Wachstum: Wandel in volatilen Zeiten. Die Macht der Zahlen und die Logik der Gefühle im Change Management; mi-Verlag München.

- Hofstede, G.; Hofstede, G.J.; Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations - Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival, McGraw-Hill Education Ltd; 3., revised edition.

- Schein, E.H. (1985). Organizational Culture and Leadership. A Dynamic View, San Francisco etc.. (Jossey-Bass).